- Подробности

- Автор: Кузник Игорь Владимирович

- Категория: ЖКХ энергоэффективность

- Просмотров: 1845

Распределители тепла для квартирного учета.

Актуальность квартирного учета тепла становиться очевидной большинству специалистов, занимающихся повышением эффективности теплоснабжения жилых домов. Подтверждением этого также является все большее количество собственников квартир, пытающихся найти индивидуальные приборы для организации учета тепла в своих квартирах. В данной статье я попытаюсь рассказать какие существуют технические возможности по приборному учету тепла потребленного в отдельной квартире и как подобный учет можно узаконить на основе существующих юридических норм.

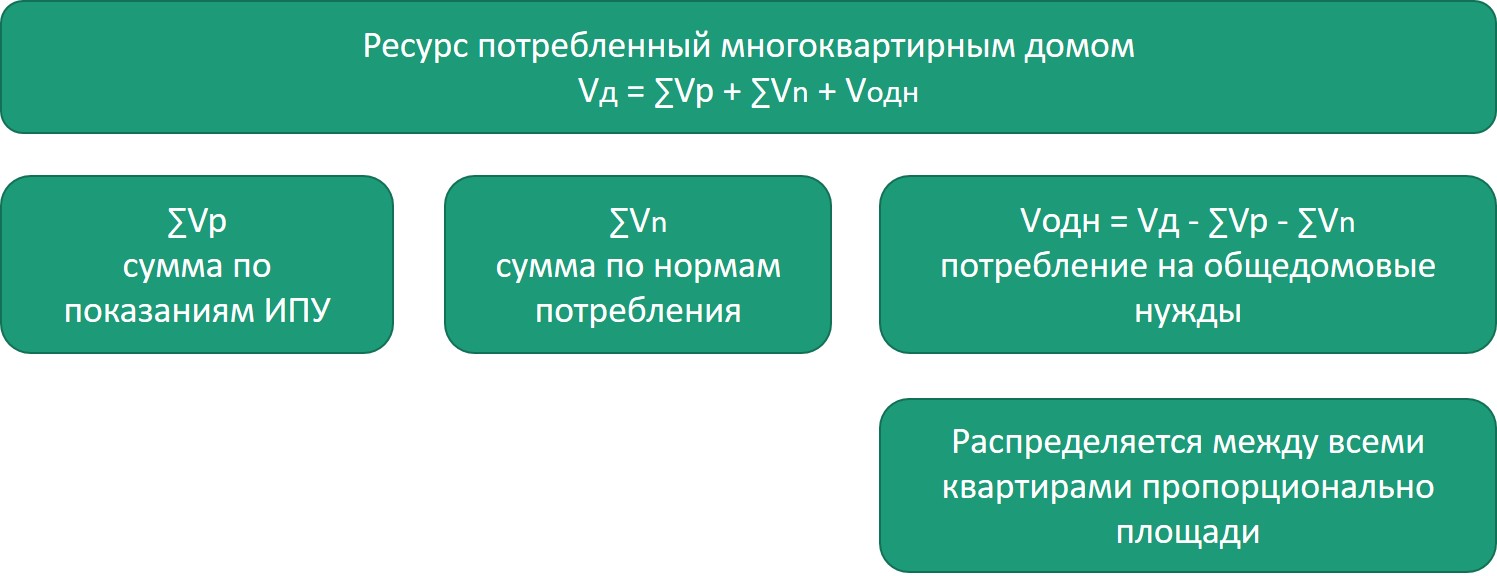

Технически, способов учета потребленного тепла (тепловой энергии, далее ТЭ), в квартире многоквартирного дома, далее МКД, существует по большому счету всего два:

- Используя классический теплосчетчик, далее ТС. Применяется в случаях, когда теплоснабжение квартиры осуществляется по горизонтальной схеме. В квартиру заходит подающий трубопровод, горячая вода отдает ТЭ проходя через ОП (отопительные приборы) и выходит из квартиры по обратному трубопроводу.

ТС измеряет количество ТЭ отданной ОП в окружающую среду (квартиру) по формуле:

Q=M×(T1-T2)/1000 Гкал, где:

М – масса теплоносителя, т;

Т1 - температура теплоносителя на входе (подаче), С°;

Т2 - температура теплоносителя на выходе (обратке), С°;

эта формула описывает потери ТЭ теплоносителем (вода), прошедшим через систему теплоснабжения квартиры.

Классические теплосчетчики имеют погрешность в основном диапазоне ± 4%, производятся квартирные ТС в соответствии с требованиями EN 1434.

- Другой способ измерения ТЭ в квартире заключается в измерении ТЭ которую непосредственно ОП излучил/отдал в комнату. Для этого используются приборы, которые принято называть – Распределители тепла (их еще называют – Вычислителями и Измерителями тепла). Такой прибор устанавливается непосредственно на ОП и он вычисляет условное количество ТЭ (условное потому что в момент производства Распределителя не известны характеристики ОП на который он будет установлен).

Распределитель измеряет условное количество ТЭ отданной ОП в окружающую среду (комнату квартиры) по формуле (упрощенно):

Q = (T1-T2)N*W*K у.е., где:

- Подробности

- Автор: Кузник Игорь Владимирович

- Категория: ЖКХ энергоэффективность

- Просмотров: 1411

Многоступенчатые тарифы – инструмент

повышения эффективности централизованного теплоснабжения.

Потребление энергетических ресурсов в РФ в разы превышает потребление в развитых странах, для решения аналогичных задач. Мирится с такой ситуацией, значит сознательно планировать отставание страны в условиях глобальной конкуренции. Понимание этого нарастает в сознании не только экономистов, но и теплотехников и государственных менеджеров, но только понимание задачи эффективного использования энергии, не является достаточным основанием для появления положительной динамики в ее решении.

Решение проблемы повышения эффективности отечественного централизованного теплоснабжения лежит на стыке наук, экономики, теплотехники и юриспруденции. Следует понять, как добиться повышения эффективности с точки зрения экономиста, соответствующе перестроить инженерные сооружения и создать правовое поле для возможности реализации задуманной реконструкции.

Технология транспортирования тепловой энергии имеет свои особенности, так при более сильном охлаждении теплоносителя в обратном трубопроводе уменьшаются транспортные потери, снижается расход теплоносителя необходимый для переноса теплоты и кратно снижается потребление электрической энергии потребляемой циркуляционными насосами. Проблема не использования такого инструмента повышения эффективности кроется в том, что больше охладить теплоноситель может потребитель, а экономический эффект от этого, достается поставщику.

Наглядный пример...

- Подробности

- Автор: Кузник Игорь Владимирович

- Категория: ЖКХ энергоэффективность

- Просмотров: 2954

Как не разорить тепловые сети?

В начале ХХI века, то есть почти 20 лет назад, в столице нашей Родины по поручению администрации города была проведена экспертная работа, с целью понять, что может дать установка квартирных счетчиков воды. После доклада экспертов слово взял один высокопоставленный чиновник Московского правительства и озвучил следующую мысль. «Это что же получается - молвил государев муж, - вот установят все москвичи в своих квартирах счетчики воды, начнут потреблять ее в 2 раза меньше, в результате Мосводоканал станет получать в 2 раза меньше денег, придет

- Подробности

- Автор: Кузник Игорь Владимирович

- Категория: ЖКХ энергоэффективность

- Просмотров: 2751

Умный счетчик, умный дом, умный город… сделать по уму.

В последнее время все чаще звучат новые словосочетания: «умный счетчик», «умный город», «цифровое ЖКХ» и другие ласкающие слух выражения. Многие начинают употреблять их просто чтобы соответствовать веяниям времени, некоторые искренне считают, что внедрение таких технологий решит часть проблем в ЖКХ и почти все убеждены, что «умные технологии» наведут порядок и обеспечат снижение затрат в жилищном хозяйстве городов. Я же вижу очередную «волшебную палочку», взмахнув которой мечтатели уповают на разрешение многочисленных проблем, накопившихся в отрасли за годы бесконечных реформ ЖКХ. И тем не менее прогресс не остановить, за «умными счетчиками» будущее и оно придет в каждую квартиру очень быстро, как это случилось с сотовыми телефонами, видеокамерами в подъездах и «соседскими группами» в социальных сетях.

Прежде всего следует напомнить - нельзя автоматизировать процесс, который не описан человеческим языком и если мы не очень хорошо представляем себе, что, как и куда должны передавать умные счетчики, то нужно сначала уточнить, что мы хотим и уж потом пытаться автоматизировать наши хотелки. Сама по себе автоматизация не является целью и интересом, если не считать интересов тех, кто производит и внедряет такое оборудование, и прежде чем заниматься автоматизацией, следует четко сформулировать - чего мы ждем от автоматизации и сколько готовы платить за обладание умными технологиями, чтобы не получилось «как всегда».

Подробнее: Умный счетчик, умный дом, умный город… сделать по уму.

- Подробности

- Автор: Кузник Игорь Владимирович

- Категория: ЖКХ энергоэффективность

- Просмотров: 3979

«Игры квартирного учета». Новый сезон 2019. Вторая серия.

Краткое содержание предыдущей серии: в предыдущей статье была рассмотрена ситуация вокруг квартирного учета тепла возникшая в связи с принятием Постановления Конституционным судом России о праве собственника квартиры рассчитываться на основе показаний квартирного прибора учета тепла, вне зависимости наличия таких приборов у соседей и было подробно разобрано постановление Правительства России № 1708, которое утвердило новые формулы (уже третья версия формул за годы реформ с момента принятия ЖК РФ № 188-ФЗ в 2004г.) расчетов за отопление в многоквартирном доме.

Общие выводы, к которым я пришел в предыдущей статье сводятся к тому, что свежее/очередное постановление Правительства № 1708 предписывающее определять размер потребления тепла в квартире без прибора на основании показаний прибора в другой квартире, не стыкуется с логикой и по своей сути противоречит постановлению Конституционного суда России. Из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 30-П:

Подробнее: «Игры квартирного учета». Новый сезон 2019. Вторая серия.